CIO觀點:回歸本質走向信息化的企業

1999年,某省的一個CIMS(現代集成制造系統)專家組專程到某大型國有企業做CIMS講座,一個多小時的講座還沒講完,廠長就已經非常不耐煩,但又礙于省里的面子:“這樣吧,我拿兩萬塊錢,你們給我搞一個。”

這樣的故事在當時并不可笑。在10年前,中國企業的信息化之路,往往就是從一知半解起步的。而這10年里,企業對信息化的態度也經歷了從不屑到鐘愛、從爭論到爭先恐后,再從失望到回歸理性的轉變。正如中國科學院研究生院管理學院教授、博士生導師,原雅戈爾集團副總經理韓永生所言,到了當前,中國企業在逐步完成信息化部署的同時,已經開始回歸信息化的本質:將信息化真正融入企業,利用信息化來創新商業模式。

對信息化認識程度的提高,從本質上反映了中國企業信息化整體能力的提升,同時也預示了未來幾年中國經濟競爭力的提升。追溯中國企業的信息化10年,不難發現,這是一條從企業信息化到信息化的企業的轉型之路。

韓永生:從企業信息化到信息化的企業

韓永生的身份很復雜,他游走在信息化理論與實踐之間,既是中國科學院研究生院管理學院教授、博士生導師,又是原雅戈爾集團副總經理兼CIO。

時間追溯到2001年,一批來自寧波的人大代表來到了中科院,在座談會上,雅戈爾集團總裁李如成激動地站起來說: “雅戈爾每年在庫存上要損失幾億元,我們對信息化的要求很迫切,中科院能不能派一個團隊來幫我們?”于是,2002年,韓永生放下了手里正在進行的7個國家項目,帶著一批學生來到寧波,出任雅戈爾集團CIO。

“信息化建設的關鍵不在于信息系統是否先進,而在于業務模式的巧妙與否。”在多年的摸索之后,韓永生認為,企業信息化已經回歸到了創新商業模式的本質上來。

自下而上的革命

中國企業的信息化,已經走過了20多年。而最近的這10年,是信息化在我國經濟和社會發展全局中的戰略地位空前提高的10年。

2000年9月,十五屆五中全會頒布了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十個五年計劃的建議》,把大力推進國民經濟和社會信息化提升到覆蓋現代化建設全局的戰略舉措的高度,明確提出以信息化帶動工業化,發揮后發優勢,實現社會生產力的跨越式發展。

同時在企業層面,在2001年,聯想等企業大力推進自身信息化的成功案例,徹底打開了眾多企業了解信息化作用的窗口。不少企業這時才驚愕地發現,國內生產力發展水平遠不是技術水平低劣造成的,低下的管理水平才是主要的發展瓶頸。

于是,就出現了本文開頭韓永生進雅戈爾的那一幕。

“這個時期的信息化,主要是由大學、研究所或者公司出面來做的,在技術層面關注得較多,更為強調利用網絡、系統集成等技術應用。”韓永生表示,本世紀初是企業應用計算機信息系統的初步階段。“在這個階段里,不少企業對信息技術確實非常熱衷,大量引進軟硬件系統。”

但現實中,如何令更多的企業接受信息化,才是21世紀初推進企業信息化的最大難題。“其實,你和企業老板談信息化,他是沒興趣的。”韓永生表示,那時向企業宣傳信息化,往往是“學趙本山賣拐”。“企業老板的興趣就是賺錢,我們就和他說,你一年賺5個億,但你的庫存太大,一年就要虧掉1.5個億,等于只賺3.5個億。為什么呢,因為你沒有完整的信息系統,無法控制庫存,貨堆多了會制約你的資金流動,放少了經銷商就會缺貨。但信息化可以告訴我們,昨天我用掉多少,明天我們就給他補上多少,我可以放兩天的貨,用一天補一天,萬一有點問題的話,那一天的貨還在里面放著,可以抵擋。利用信息化后,庫存減少一半,你不就多賺了7500萬嗎?這樣,企業老板就有興趣了,愿意上信息化了。”韓永生說。

“信息化是服務于企業的,是支持企業‘一把手’決策的。”韓永生表示,要先搞明白企業“一把手”需要什么,然后通過信息化輔助他的決策,這樣就很容易理順信息化和企業業務的關系,從而推進企業信息化應用。

決定上信息化之后,“選擇”就成為了這一時期用戶最為關注的問題。舉例來說,2001年~2002年,中國ERP市場大規模啟動,但這一階段尚處于一種磨合期,由于此時的企業剛剛開始大規模應用ERP,還缺少可供參考的成功經驗,解決方案廠商也缺乏國內實施經驗,ERP產品與服務和用戶商務需求出現了首次磨合。

在雅戈爾,韓永生選擇從銷售前端入手建設信息化。“對雅戈爾來說,制造方面的問題并不大,在一定程度上還存在著產能過剩,關鍵在于激活銷售終端,按照業務需求設計信息供應鏈。從銷售前端逆流而上的信息化之路,最終觸動的是企業的‘神經中樞’。”韓永生說。

到了現在,雅戈爾庫存量比過去下降了逾30%,節省的庫存成本過億元; 繁復的訂單處理及采購管理變得自動化,部門間的溝通亦得到改善; 因人為錯誤所引起的損失減少了約20%; 公司對訂單的反應能力增強,生產周期也從過去的90天縮短至45天—“服裝巨人”變得更加靈活。

事實上,“到了2005年,一些領先的企業的信息化第一階段就已經走完了。”韓永生表示,從2005年開始,領先的企業已經開始選擇上BI、數據倉庫和決策系統等信息化手段。“他們已經不單單在利用信息化提高業務效率,而且也在利用信息提高決策的科學性。”

回歸本質

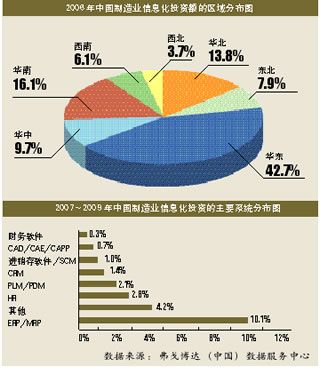

但盡管如此,10年來,無論是在行業間還是地區上的分布,我國的企業信息化發展仍然很不均衡。從已做過信息化工程建設的企業看,有的做得好,效益顯著; 有的企業系統開發周期長,走過彎路,效益不明顯; 有的半途而廢。既有成功的經驗,也有教訓。

“遺憾也是有的。”韓永生指出,有很多企業上了信息化以后,沒有見到真正的效率。“有的工廠原來30天交貨,上了ERP以后還是30天交貨,庫存還是這么多,惟一的好處是一查就知道庫存信息,方便了操作人員,但是信息化并沒有體現出利潤的增長,沒有在財務上真正帶來好處。企業老板出錢做了信息化,但是沒有賺到更多的錢。”

為什么會出現這種情況?韓永生指出,很多時候,企業制度決定了管理上的困難。僅僅改變信息化系統,不改變相關的管理制度,最后信息化還是不能完全發揮作用。

比如說,“信息化是流程為先,部門在后; 但企業業績考核是部門為先,流程靠后。大部分企業信息化不成功,是因為考核和信息化不一致。”韓永生說,企業把完整的一個系統切成了一個一個零散的環節,在考核績效時,是以零散的環節去考核員工的。所以他們的績效是局部的最優,而并非全局最優,這樣一來,人們明明知道信息化是希望將一個整體集成起來,可是考核時又把它切開,所以二者就產生了矛盾。

這種情況,也一度令“企業不上信息化是等死,上了信息化是找死”這句話廣為流傳。“沒有信息化,企業跑不快; 但是有了信息化,企業也不一定能夠跑得更快。在一開始,業內把信息化看得太高了,夸大了它的作用,以致后來發現信息化不能立刻發生作用后,產生失望情緒。”韓永生說。

幸運的是,這種失望情緒只是企業管理者信息化建設的一個過程。韓永生認為,經過這10年的發展,企業對信息化的理解已經開始回歸,開始認識到信息化是企業發展的必要條件而不是充分條件。“技術層面的人往往會不斷地找漏洞,不斷地修改,不斷追求完美,但其實對一般企業而言,現有的信息化手段已經足夠了。”

在把信息化的內功做好的同時,一些領先企業也把信息化工作向外延伸。“近年來我們注意到,一些信息化做到一定階段的企業,比如百安居、雅戈爾等,已經把自己的信息化外包給IBM等專業的企業來負責。而企業內部負責信息化的人員開始轉向做數據的分析,輔助的決策和流程的優化等工作。”

走向信息化的企業

信息化向決策層延伸的這種趨勢也表明,企業已經開始回歸信息化建設的本質,即信息化是企業創新商業模式的一個工具,而不是目的。

韓永生指出,利用信息化來創新商業模式,其實就是將企業打造成信息化的企業。“從企業信息化走向信息化的企業,這是10年來信息化的一個本質的改變。一個基于信息化的企業對市場的反應是極快的,并且在統一的信息平臺下,它的供應商、經銷商和企業品牌具有共同的利益,就成為了一個整體。”

“這很像在高速公路上開車。”韓永生舉例說,在沒有高速公路的時候,開車都是一個紅綠燈接著一個紅綠燈地走; 在沒有平臺式的信息化的時候,企業也是一個部門一個部門的局部觀念。而一旦有了信息化平臺,就和高速公路沒有紅綠燈一樣,所有的部門都被聯成了整體,利益被綁到了一起,“信息更迅速地流動了起來,于是企業就進入了一個更為優化的商業模式。”

但是,企業的業務模式轉型也是一個極大的挑戰。“以前我們強調的集成是系統集成,而現在的集成關鍵要把人集成起來,大家要有統一的目標,這是最有難度的集成。”韓永生表示,這種新的業務模式,其實是“部門后退,權力后退,流程提前”的發展模式。“還是和高速公路一樣,我們修高速公路要一條一條地修,而不是一段一段地修; 做信息化也要全局考量,而不是這個部門的信息化做完了,留個接口等別的部門接進來。”韓永生說。

企業信息化

“IT兩會”一瞥

2000年,就在十五屆五中全會頒布了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十個五年計劃的建議》,明確提出以信息化帶動工業化、發揮后發優勢、實現社會生產力的跨越式發展后不久,緊跟時代脈搏的第一屆“IT兩會”呱呱墜地,對企業信息化進行了深入的探討。

2008年,適逢工業和信息化部掛牌,原信息產業部職能升華之際。現代信息技術的迅猛發展和飛速普及,使企業生存和競爭環境發生了根本性的變化。信息化已成為企業獲取競爭優勢的必然選擇。在這樣的時代背景下,工業化的任務還未完成,世界信息化浪潮已撲面而來,這既是良好的機遇,又是嚴峻的挑戰。韓永生在當年的“IT兩會”上明確表示,企業信息化應該將管理創新和信息技術融合在一起,促進企業的整體成功。

企業信息化,說透了就是幫助企業打造賺錢能力。10年來,隨著企業信息化不斷深化,在每屆“IT兩會”上,針對企業信息化的探討從未停止過。“IT兩會”是CEO和CIO的盛會,所帶來的思想激蕩自然豐富飽滿。歷屆“IT兩會”常有的“制造業信息化分論壇”,更為企業提供了良好的溝通平臺。

而今年,金融危機對我國企業,尤其是制造業的流程控制再次敲響了警鐘: 信息系統不夠完善、缺乏對市場快速反應的企業必然為市場所淘汰。我們相信,在金融危機之后,企業對信息化的認識,也將提升到新的高度。