團隊工作模式下角色模型的構建初探

一、角色說明書的出現

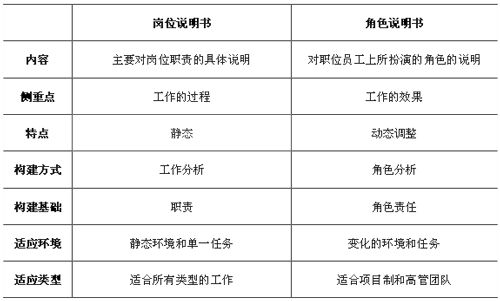

基于上述原因,西方的人力資源工作者提出,應當以角色(作用)分析來代替傳統的針對崗位的工作分析,提倡拋棄傳統的職位說明書,代之以角色說明書,提倡在進行工作分析和編寫說明書的時候,將重點放在角色(作用)上,更加強調結果而非過程。這種從關注“崗位”轉變到關注“工作作用”的趨勢更加適合研發團隊、高層管理團隊、銷售團隊、咨詢團隊等這種對以團隊工作模式而非以個人為基礎開展工作的組織。角色說明書與傳統的崗位說明書的區別如下。

表1 崗位說明書和角色說明書的對比

目前企業在這方面的探索還非常少,僅限于將角色說明書作為崗位說明書的一種補充說明。實際上,角色說明書的構建基礎來源于角色模型。為此,本文結合正略鈞策管理咨詢公司多年的管理咨詢和實踐經驗以及我們的初步研究,提出角色模型這個概念,并對其在人力資源管理體系中的應用做初步探討。

角色模型是指以團隊內各角色的工作流程和職責為基礎,通過角色的分析,動態地描述和說明一個人作為團隊成員所應發揮的作用,所應承擔的角色責任和應產出的工作效果。可以用于對工作的指導,也可以用來判斷產品、服務和工作方式的改變及其對團隊成員的不同要求。通過構建角色模型,將過去對員工在點上的定位,過渡到在區域上的定位即角色定位,這比說明員工個人靜態的崗位職責更為有用。應用到工作性質、任務類型和對員工要求都變化很大的項目制團隊中,應用效果會比較好。

二、核心領導團隊的角色模型

角色模型可以應用到核心領導團隊的構建中。現有管理理論更多將眼光局限在諸如營銷、財務、人力資源這些更為專業的領域,而實際上,從角色分工和統一的角度,可以將管理理解為在企業不同階段發展的過程中,按照一定的順序協調發展出合理的管理角色。因此,管理也是對各種角色的動態管理。

越來越多的實踐證明了核心團隊內部角色的沖突和搭配的不合理是領導能力不足的重要原因。隨著外部環境的變化,團隊內部角色也要隨之變化。而作為核心領導團隊,對外了解外部環境的變化是相對容易的事情,而對內如何基于角色構建互補的團隊則是個難題。正如愛迪思在《企業生命周期》里所說,你需要一個站在前臺的人(front man),需要一個站在后臺的人(back man);需要一個頭腦開放的人(open-minded),需要一個頭腦封閉的人(close-minded);需要一個人來把事物打破分開,需要一個人來把它們重新整合到一起。

進一步,更難的是在外界環境變化的基礎上,預知核心團隊內部在角色分工、職責、能力和模式的變化,并做好準備。而由于現實的復雜性,核心領導團隊的角色搭配的標準是什么,缺少哪些角色,什么樣的角色是適合目前的,什么是適合未來的,都難以找到統一的標準以資借鑒。現實中的領導者更多的是不斷嘗試各種角色,嘗試采取換位思考和職位的輪換模式,不斷磨合,通過摸索找到一條合適的方式,追求一種動態的平衡。

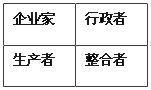

那能不能找到一個適合各種團隊的角色模型呢?這應該追根溯源,思考管理是什么。而平心而論,拋棄表面的萬千形式,當我們思考管理最本質的東西的時候,其實完全可以發現,管理其實只是在短期與長期內追求有效果的和有效率的。短期、長期、效率、效果,這是四個管理輸出,如果講管理理解為對角色的動態管理,那么對應的四個管理輸入是什么?它們分別是四個管理角色:P角色、A角色、E角色、和I角色。這四個角色可以分別解釋為,生產者(P):擁有所從事領域的知識和動力;行政管理者(A):成功需要制定日程、協調、推動實施;企業家(E):這個角色提供的是判斷力與企業家創新;整合者(I):把個人目標融合成集體目標。因此,可以發現核心領導團隊的角色模型如下:

圖1 核心領導團隊的角色模型

拿這個模型,可以從兩個方面解釋許多現象。第一個方面是從互補搭配的角度分析缺少什么角色。三國時期劉關張,之所以前期被打的到處跑,而后期做夢似的占據三分天下,就是因為劉備是企業家,關羽張飛是生產者,不乏孫乾簡雍這類行政者,卻唯獨缺少諸葛亮這樣的智慧型整合者。第二個方面則可結合企業發展的不同階段要求,從效果的角度,分析企業所需要的不同角色的強弱問題。

三、基于團隊運作成功因素的角色模型構建

角色模型也可以具體應用到研發團隊、銷售團隊、咨詢團隊等此類項目制團隊的構建中。與崗位說明書不同,角色模型的構建來源于項目制工作的特點對內部運營的要求,其要求不僅僅是在崗員工必須實現的最終結果和職責的履行,而更加強調針對單一項目的效果。通過對角色模型進行一種衍生,角色模型還可以在整個企業中基層運用。在角色模型的指導下,構建一套人力資源管理體系,其步驟如下。

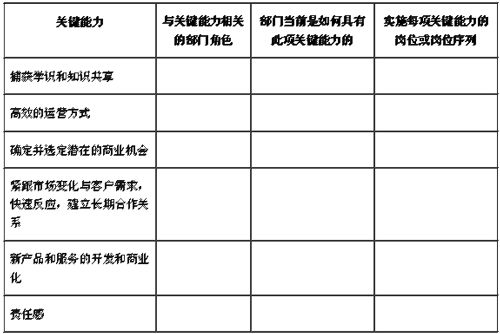

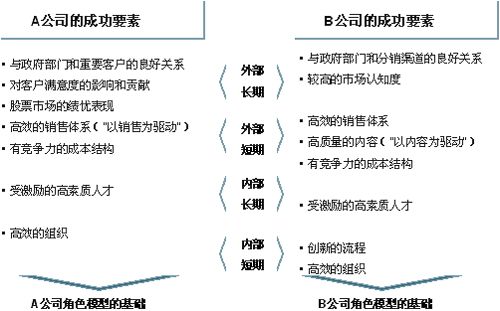

步驟一:分析團隊工作的關鍵成功因素

“角色模型”中各指標中的具體內容來源于部門/團隊工作的關鍵成功要素的理解和進一步的分解,為了在組織層面確保項目的成功,角色模型的內容必須與部門/團隊工作的成功因素保持一致。這樣通過對部門/團隊工作關鍵成功因素的戰略性分析,層層分解到與崗位所扮演的角色掛鉤,使得角色模型中的指標能衡量職位對企業關鍵成功要素的貢獻程度和重要性(如:關鍵成功要素:成本領先,角色模型的指標即為:對成本的責任)。

可以借助下面的表格,梳理并確定部門/團隊角色-以關鍵能力為基礎描述角色并確定部門目前是如何履行這些角色的。

表2 以關鍵能力為基礎描述確定部門/團隊的角色

不同的項目中,各團隊的工作成功要素是不同的,同樣職位的人,履行類似的職責,但可能完全性質和重要程度不同,因而具體衡量的指標權重不一樣。

步驟二:運用平衡積分卡描述角色模型

其實前文所提到的核心領導團隊的角色模型也體現了平衡的思想。但運用到日常工作中,與核心管理團隊的角色模型工具不同,對于廣大中基層管理者,角色模型的構建和運用更容易運用的管理工具還是平衡積分卡。

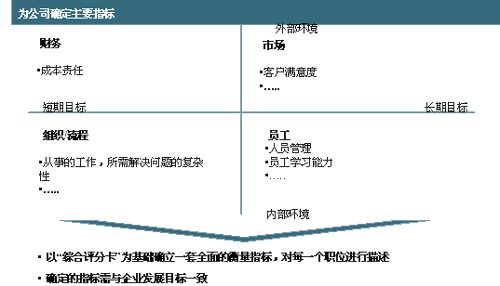

具體的步驟是運用平衡積分卡,結合關鍵成功因素所確定的一套全面的衡量指標,從四個方面進一步規范化描述職位的角色和定位,在明確職責的基礎上,描述清楚不同崗位所側重實現的角色和要達到的目的。

步驟三:撰寫角色說明書

通過角色模型的構建,可以結合職責的梳理,最終撰寫出角色說明書,如下所示。

四、角色模型在人力資源管理體系中的應用

1.從角色模型構建技能模型

角色模型是技能模型的構建基礎。通過角色模型中的不同維度,對應總結出相關的技能。可以先按照頭腦風暴法找出所有的技能能力,再對必要的技能進行重新組合、精簡,從而確定團隊工作總的技能需求。而通過團隊工作關鍵成功業績總結出來的角色模型為企業構建不同崗位的技能模型奠定了基礎,也為后期的招聘、培訓和員工發展提供了客觀的依據。其操作模式類似于素質模型的構建在企業中的運用,但其側重點有所不同。基于角色模型的技能培訓使用范圍更加廣,效果更加明顯,因為素質往往很難改變,但技能則可很快提高。

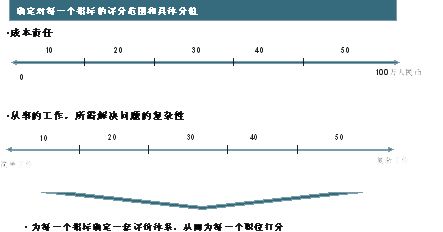

2.基于角色的評估

與崗位評估工具類似,可以按照類似的原理,在角色模型構建的指標基礎上,通過分析項目的工作性質和組織方式等,總結出一套指標,構建對角色及其重要程度的相關評分體系,進而判斷出不同角色在不同項目中的相對重要性和位置。當然,這種評價對方法的科學性提出了更高的要求。角色來源于指標,指標打分的高低區分了角色的重要性。

這樣,同樣職位負責類似職責的人,完全可能因為項目的不同,所扮演的角色和地位完全不同。例如對于工程施工類的大型項目,有些對安全性要求不高,安全員只是扮演一種安全規范的指導作用。而可能對高難度的施工中,其扮演的則可能是對項目一票否決的角色。

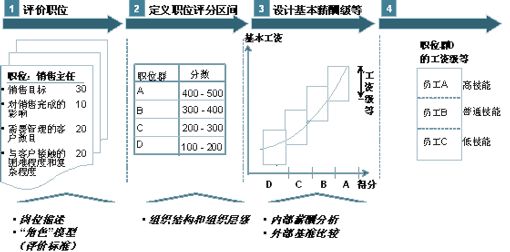

3.角色模型可以被用來設計薪酬體系和不同項目中員工工資

通過對不同項目中職位角色的打分,判定出不同項目類型中,不同職位的相對重要程度,克服了目前不同類型的項目,同一個人所負職責一樣,扮演的角色不一樣,卻拿一樣的薪酬,遵守同一薪酬體系的弊端。進而針對不同項目給予扮演不同角色的位置以不同的薪酬等級,保證了薪酬的對內公平性,是對傳統基于崗位的薪酬體系和基于能力的薪酬體系一種完善,其步驟如下。

角色模型的構建目前在企業中的實踐還不是很多,其范圍也更加局限在職責和崗位變化比較大的相關崗位,例如項目制的團隊中,可以實現薪酬的浮動變化,體現了更強的針對性激勵的特點,也能實現項目成功關鍵因素的有效對接,保證項目的成功。隨著環境對組織要求越來越高,相信在不久的將來,角色模型和角色說明書會逐漸取代目前的崗位說明書,甚至成為構建新的人力資源管理體系的重要基礎。

本文對角色模型及其應用做了初步的探討,相關理論和方法還不夠深入和完善,希望得到大家的指正,也歡迎業內人士和我們一道深化這個課題。